九龍江,江寬水穩(wěn)���,經(jīng)漳州平原注入廈門灣�����,滋養(yǎng)著漳廈近千萬人民��。

廈門灣����,海闊通達�����,北起廈門白石延至漳州龍海�,守護著廈漳萬頃沃土�����。

同飲一江水����,共擁一片灣�����。漳州市����,這座國家歷史文化名城���、田園都市�、生態(tài)之城�����,與百年廈門大學凝結(jié)了深厚的地緣���、人緣與情緣����。

廈門大學漳州校區(qū)主樓群

廈門大學漳州校區(qū)主樓群

磚瓦情長

九龍江畔流傳著“嘉庚瓦”的故事�����,故事講述磚瓦,而不止于磚瓦

故事要從一種磚瓦說起�����。

這種被后人稱為“嘉庚瓦”的機平瓦如今仍在一座座獨具特色的嘉庚風格建筑中存在���。“嘉庚瓦”制作工藝也被列入廈門市首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)�。而喚起人們別樣記憶與感悟的這一瓦窯歷史文化�,也連接起廈大與漳州的情緣。

上個世紀初��,陳嘉庚先生在家鄉(xiāng)創(chuàng)建集美學村和廈門大學����。他親自選址與規(guī)劃、設(shè)計與建造了具有中西合璧特征的校園建筑“嘉庚建筑”���。綠色琉璃瓦鋪設(shè)的飛檐翹脊閩南式大屋頂,橙紅色大瓦片覆蓋的雙坡屋面��,當中色彩橙紅鮮亮的便是“嘉庚瓦”�。

參照西式屋頂瓦片的做法,對閩南傳統(tǒng)瓦片進行改良���,可以搭線牢固連接為片�����,既滿足了嘉庚建筑西式大屋頂?shù)氖┕ば枰?�,也適應(yīng)廈門多臺風的氣候特點�,色彩特殊,大方穩(wěn)重����,抗風力強,隔熱保溫性能好��,鋪設(shè)操作簡便�。這種“先進”的機平瓦由陳嘉庚先生親自引進燒制,而幫助陳嘉庚先生把這“夢想”中的磚瓦變?yōu)楝F(xiàn)實的便是位于九龍江畔的漳州石碼磚瓦廠��。

1911年�����,陳嘉庚先生到漳州石碼考察時結(jié)識了當時從事磚瓦生產(chǎn)的陳元盛�����,二人一拍即合。1920年��,陳嘉庚先生從新加坡買了一臺壓模機�,與石碼嚴溪頭磚瓦廠合作,利用當?shù)厣系仍霞t壤試制土制新型瓦���。經(jīng)反復試驗和革新����,終于將傳統(tǒng)仰合平板瓦改良成可掛搭的凹凸平板瓦�,其特點是色彩橙紅鮮亮,成本低廉��,堅固耐用���。

抗戰(zhàn)勝利后�����,陳嘉庚先生與石碼磚瓦廠繼續(xù)“嘉庚瓦”的生產(chǎn)�。

上世紀50年代�,集美學村和廈大進行大規(guī)模建設(shè),陳嘉庚先生先后三次到石碼嚴溪頭瓦廠��,與瓦工研究制瓦技術(shù)���,并將大批量生產(chǎn)的磚瓦通過水路運輸?shù)郊缹W村和廈大����。

幾十年過去��,漳州石碼磚瓦廠已成絕響�����。而那些飽含著陳嘉庚先生心血和精益求精品質(zhì)的磚瓦仍堅實依舊����,陪伴一代又一代廈大學子。

九龍江畔流傳著“嘉庚瓦”的故事���。故事講述磚瓦���,而不止于磚瓦。

嘉庚瓦

嘉庚瓦

紅色情重

紅色金融家舍身報國的革命精神����,影響了一代又一代的廈大學子

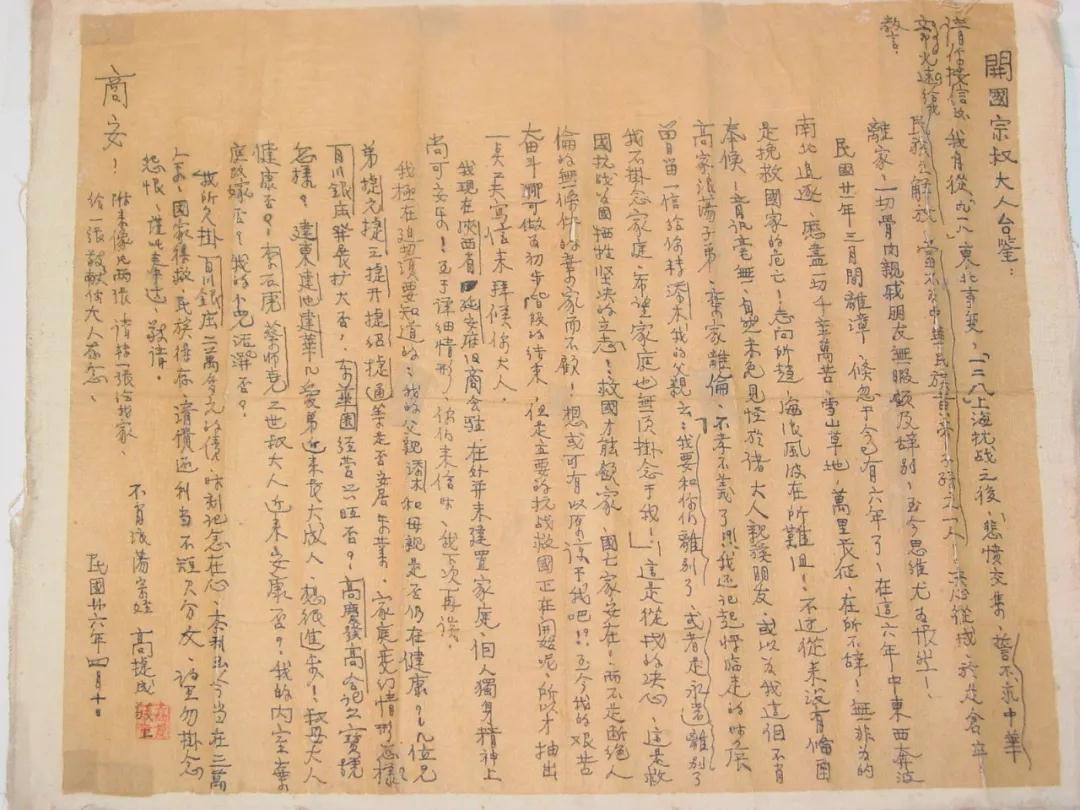

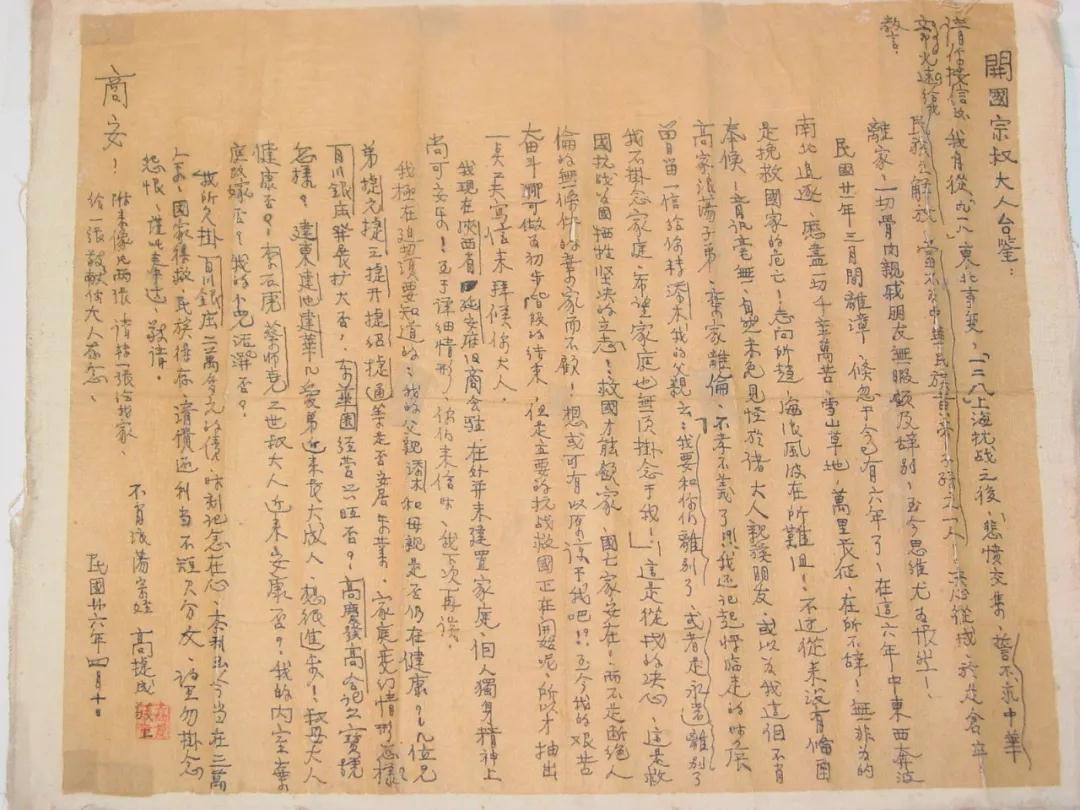

“救國才能顧家�����,國亡家安在���?”高捷成的叔父收到了一封遲來六年的書信。

在國內(nèi)大革命時代�,漳州走出了一位紅色金融家——廈大1927級經(jīng)濟學系校友高捷成。

1932年春天��,紅軍攻克漳州后����,高捷成毫不猶豫地放棄家中錢莊的工作,加入紅軍隊伍�。他協(xié)助紅軍打理財務(wù)工作及募集款項等,共籌措到100多萬銀元巨款和40多萬元物資��。

1937年4月����,高捷成從延安給他的開宗叔叔寫來了一封家書:“我不是棄家不顧,這是救國抗戰(zhàn)�����,為國犧牲的立志,救國才能顧家����,國亡家安在�?”“在這六年中東西奔波,南北追逐���,歷盡一切千辛萬苦���,雪山草地,萬里長征��,在所不辭���!無非為的是挽救國家的危亡!”

“七七”事變爆發(fā)����,高捷成跟隨八路軍一二九師挺進太行���,奔赴晉冀魯豫開辟敵后抗日根據(jù)地�,在艱苦的戰(zhàn)爭環(huán)境里,高捷成率領(lǐng)眾人在太行山深處開始了冀南票的印制工作�,并積極開展對敵偽幣的貨幣斗爭,建立以冀南票為本位幣的統(tǒng)一市場��。1943年5月14日�����,高捷成一行人行至河北省內(nèi)丘縣白鹿角村�,與長途奔襲之敵遭遇,突圍中為掩護戰(zhàn)友攜重要文件撤退而壯烈殉國���,年僅34歲��。

若干年后��,當高捷成的后人來到廈門大學�,與廈大學子一起重新回憶起這位“紅軍會計制度的創(chuàng)始人”的紅色家書以及背后的故事��,心情仍久久不能平靜��。

作為廈門大學的杰出校友��,高捷成烈士的革命精神是廈門大學“四種精神”的生動注解�。他短暫而光輝的一生書寫了革命者的大愛����,也影響了一代又一代青年學子���。

抗戰(zhàn)時期����,廈大內(nèi)遷長汀�����。是時���,福建交通極為不便,從廈門到長汀有關(guān)山阻隔��,要渡過鷺江�、九龍江,越過崇山峻嶺�。西遷長汀過程中,漳州是人員物資的中轉(zhuǎn)站���。成立于1936年的廈大龍溪同學會便在其中承擔起了母校西遷師生的中轉(zhuǎn)接待和物資轉(zhuǎn)運工作�。轉(zhuǎn)運站地址就設(shè)在校友工作的崇正中學(今薌城實驗小學所在地)。

圖書���、儀器�����、標本等物資陸續(xù)從鼓浪嶼水運到漳州�����,再搬上岸運到漳州崇正中學校舍暫放���,過后再運到漳州舊橋,裝上平底船�����,沿著九龍江西溪運到水潮(今南靖金山)���,再用卡車運到長汀�����。廈大師生也是到漳州崇正中學中轉(zhuǎn)��,再前往長汀�����。

抗戰(zhàn)的烽火里���,繁重的中轉(zhuǎn)任務(wù)�����,卻牽起和見證了廈漳深深的情誼。

高捷成家書

高捷成家書

群賢情篤

漳州籍的廈大人���,共同參與和推動了這所百年學府的成長

1926年那個夏天�,漳州籍文學大師林語堂在時任廈門大學校長林文慶邀請下�,到廈大籌辦國學研究院。

這位“兩腳踏中西文化����,一心評宇宙文章”的學者作家,花了大量精力在創(chuàng)辦廈大國學院的大小事項當中��,并倡導以“地質(zhì)學、人類學����、考古學、古生物學等等作為參考”的國學研究新理念�。這種研究理念,后來成為廈門大學文史哲等領(lǐng)域傳承至今的學術(shù)傳統(tǒng)����。他在廈時間雖短,影響卻長遠�����。那句“整個世界就是大學堂”依然振聾發(fā)聵�����,鼓勵著廈大學子不斷向未知領(lǐng)域出發(fā)����、探索。

而邀請他來廈大的校長林文慶�,原籍漳州海澄鰲冠村(今廈門海滄區(qū)),在長達16年的廈大校長生涯中����,不惜重金禮聘知名教授學者來校執(zhí)鞭任教���。文學家魯迅、語言學家沈兼士�����、羅常培����,古史專家顧頡剛,中西交通史家張星烺���,編輯家孫伏園���,考古學家陳萬里……一時間廈大群賢畢至�,大師云集,百川交匯�����,師資力量雄厚�,科研學術(shù)風氣濃郁。苦心經(jīng)營16載���,在他的努力下����,偏居一隅的廈大演武場演變成為學科體系齊全的多科性大學��。

漳州籍的廈大首屆學生葉國慶�,師從顧頡剛、許地山等教授�����。1932年獲碩士學位�����,返廈大任歷史系教職�����,在廈大執(zhí)教60年��,先后任教授�����、歷史系代主任及人類博物館館長等職,對先秦史和福建地方史等研究造詣猶深�。

我國著名語言學家、漳州籍的黃典誠��,1937年畢業(yè)于廈大文學院����,留校執(zhí)教57年,培養(yǎng)出諸多語言學者����。黃典誠提出“強聲必弱韻、強韻必弱聲”的定律��,為漢語語音的演變做出了合理的解釋����,也為理解切韻音系的性質(zhì)提供了正確的思路,對漢語音韻學的現(xiàn)代化發(fā)展做出了重大貢獻�����。

現(xiàn)任中國教育學會會長朱之文�����,漳州東山人�,1982年廈大經(jīng)濟系會計專業(yè)畢業(yè)留校工作,1993年擔任學校副校長�����。離開廈大在省教育廳和寧德工作了一段時間以后�,2006年中央安排他重回母校擔任了五年廈大黨委書記。他堅持“頂天立地”發(fā)展理念���,鼓勵支持廈大師生主動貼近����、主動融入�����、主動服務(wù)福建經(jīng)濟社會發(fā)展�,展現(xiàn)了廈大作為國家高水平研究型大學的使命擔當。

……

許許多多漳州籍的廈大人在廈大百年歷史發(fā)展中留下了自己或深或淺的腳印��,共同參與和推動了這所百年學府的成長�。

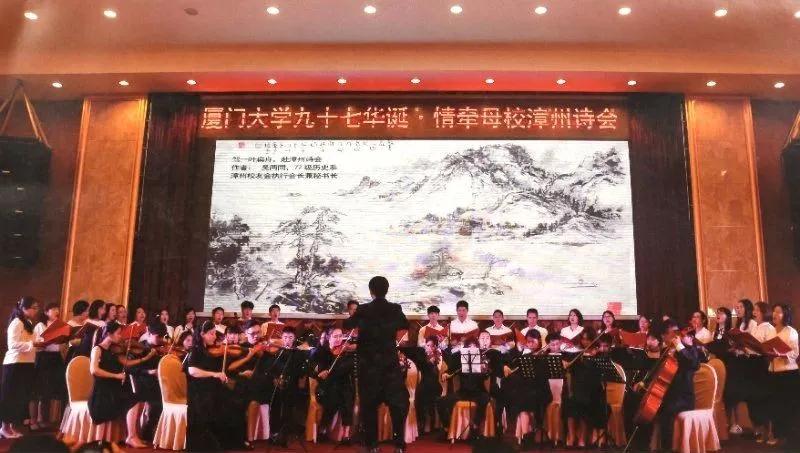

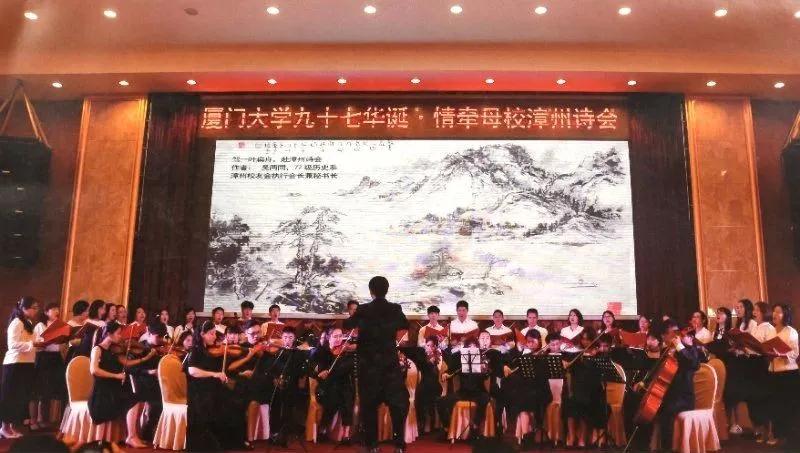

廈門大學漳州校友會交響樂團

廈門大學漳州校友會交響樂團

合作情濃

漳州與廈門大學���,在新的起點上,攜手實現(xiàn)新突破���,再創(chuàng)新輝煌

自強不息��、造福桑梓的廈門大學與底蘊深厚�����、包容開放的漳州市有著緊密的合作關(guān)系和堅實的合作基礎(chǔ)��。雙方積極探索產(chǎn)城學融合發(fā)展���,在人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新���、教育提升����、文化建設(shè)��、發(fā)展研究等方面不斷擴展合作領(lǐng)域,走出了一條校地合作共贏發(fā)展之路���。

漳州市在廈門大學發(fā)展的關(guān)鍵時期,以共建漳州校區(qū)為契機�,給予了廈門大學強有力的支持。2001年4月6日����,廈大漳州校區(qū)奠基典禮隆重舉行;2003年秋季��,廈大漳州校區(qū)投入使用�����,迎來首批廈大師生入駐����。2003年10月21日,廈大嘉庚學院正式揭牌��,開啟了向優(yōu)質(zhì)高等學府奮進的征程�。創(chuàng)辦以來,嘉庚學院生源質(zhì)量逐年提高��,學科實力穩(wěn)步提升����,培養(yǎng)了一批批應(yīng)用型�����、復合型人才����,2010年獲評“全國先進獨立學院”�,2011至2019年連續(xù)9年入選騰訊網(wǎng)教育產(chǎn)業(yè)價值榜,位列獨立學院榜榜首����。

圍繞漳州校區(qū)建設(shè)的廈大嘉庚學院、附屬實驗小學���、附屬實驗中學和嘉庚學院幼兒園����,形成了涵蓋幼兒教育到高等教育的完整教育鏈條��,進一步提升了漳州開發(fā)區(qū)的整體教育發(fā)展水平�。

漳州市年均吸引50多名廈大畢業(yè)生就業(yè),成為福建省內(nèi)受廈門大學畢業(yè)生青睞的就業(yè)地區(qū)之一。漳州校友會��,在廈大校友會中以歷史悠久���、工作活躍著稱���,多次榮獲廈門大學全球校友會先進工作單位���。許多廈大人在漳州耕耘奉獻取得突出業(yè)績����,如以“鮑魚人工育苗和養(yǎng)成”項目榮獲“全國科學大會成果獎”和“福建省科技成果獎”的陳達昌��,創(chuàng)辦三寶鋼鐵公司的王光文����,駐守重石化建設(shè)基地古雷半島、榮獲全國政法系統(tǒng)特殊戰(zhàn)線一等功榮譽的吳兩同等等�����。

在產(chǎn)學研合作方面�����,圍繞漳州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展,廈門大學積極承接漳州市企事業(yè)單位科研項目�。2015至2019年,共承接漳州市企事業(yè)單位合作項目180余項�����,在生物醫(yī)藥領(lǐng)域�����、海洋與生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域���、新能源新材料領(lǐng)域����、機械制造領(lǐng)域��、決策咨詢領(lǐng)域積極推進產(chǎn)學研合作���,助推漳州經(jīng)濟社會發(fā)展����。

從1953年廈大生物系何景教授發(fā)現(xiàn)漳州南靖縣和溪鎮(zhèn)樂土亞熱帶雨林,提出必須加以保護的意見����,并作為廈大生物系野外實習基地,到如今“廈門大學虎伯寮國家級自然保護區(qū)校外實踐教育基地”揭牌�,搭建了學生課外教學與實踐環(huán)境,深化了教學科研合作�;

從1958年廈大生物系和龍海金定村合作,建立金定鴨實驗基地�����,進行金定鴨良種提純科研�����,到金定鴨育種課題1978年獲省科學大會獎���,1985年獲得國家級技術(shù)進步二等獎;

從2005年起���,廈大在龍海東園鎮(zhèn)建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科研與教學基地���,重點進行水稻品種實驗研究�,到廈大王侯聰教授帶領(lǐng)的科研團隊成功育出獲得省科學技術(shù)一等獎的優(yōu)質(zhì)水稻品種“佳輻占”��;

從云霄縣漳江口紅樹林國家級自然保護區(qū)建設(shè)“漳江口濕地生態(tài)系統(tǒng)野外科研與教學基地”���,到與東山縣簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議共建東山太古海洋觀測與實驗站—集現(xiàn)代海洋漁業(yè)���、海洋監(jiān)測、海洋考古�、海洋科普、海洋環(huán)保及海洋技術(shù)產(chǎn)業(yè)化為一體的科研基地和海洋觀測與實驗的國際合作基地��;

“詔安所需�、廈大所能”,廈大長期對口扶貧支援詔安縣���,發(fā)揮人才���、科技、醫(yī)療�����、產(chǎn)業(yè)���、消費����、教育等方面的優(yōu)勢,通過扶貧���、扶智����、扶醫(yī)��,助力詔安經(jīng)濟全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提升和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級����。

……

戰(zhàn)略合作的腳步從未停歇����,取得的碩果累累。

2019年�,廈大與漳州市簽署新一輪市校戰(zhàn)略合作協(xié)議,開啟“共建��、共享���、共贏”的合作新篇章��。廈大進一步明晰漳州校區(qū)功能定位:漳州校區(qū)為廈門大學世界一流大學建設(shè)的重要組成部分��,是市校合作的重要成果�����。學校提出要把漳州校區(qū)建設(shè)為高水平國際合作與交流高地�、高層次應(yīng)用型人才培養(yǎng)高地、高質(zhì)量成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化高地����、高素質(zhì)人才集聚高地和以服務(wù)漳州經(jīng)濟社會發(fā)展特別是“大抓工業(yè)、抓大工業(yè)”戰(zhàn)略實施為主的重要基地��。雙方領(lǐng)導表示要按照“初衷不改���,開創(chuàng)未來”的原則,促進形成校地聯(lián)姻���、相互支持、融合共生����、協(xié)同發(fā)展的新局面���,共同打造地方支持高校發(fā)展,高校助推地方建設(shè)的典范�。

漳州水仙,清香卓然��;廈大鳳凰�,絢爛動人。拼搏奮進的漳州與廈門大學�����,在新的起點上正在加強雙方合作����,努力攜手實現(xiàn)新突破,必將再創(chuàng)新輝煌�����。

2019年8月�����,廈門大學暑期社會實踐隊赴詔安縣進行電商培訓交流�����。

2019年8月�����,廈門大學暑期社會實踐隊赴詔安縣進行電商培訓交流�����。